定点医疗机构骗保1.02亿被判无期!医保诈骗罪认定三大焦点解析——兼论诈骗罪与合同诈骗罪的核心分野

原创 林希有 稀有有办法

一、亿元骗保案背后的犯罪产业链

基本案情

2013-2016年间,天津某民营医院实际控制人刘某甲等三人组织犯罪集团,通过完整犯罪链条骗取医保基金1.02亿元:

前端引流:以“免费治病+接送+吃饭+送现金”为诱饵吸引参保人

中端造假:虚构病例、虚开药方、分解住院、虚假检测

后端套现:伪造药品采购凭证循环做账,空刷医保卡套取基金

法院最终以诈骗罪判处主犯刘某甲无期徒刑,追缴全部违法所得。

二、核心争议:为何不认定合同诈骗罪?

(一)协议性质决定罪名选择

对比维度

医保定点服务协议

商事合同

签订主体

行政机构(医保中心)vs 医疗机构

平等市场主体之间

法律性质

行政协议(具公共服务属性)

民事合同

争议解决途径

行政复议/行政诉讼

仲裁/民事诉讼

保护法益

医保基金安全+行政管理秩序

市场交易秩序+财产权

裁判要旨:

“医保定点协议系医疗保障部门为实现行政管理职能订立的行政协议,不属于市场经济活动中的商事合同。利用该协议骗保侵害的是公共财产权与社会管理秩序,应定性为诈骗罪。”

(二)法律依据衔接

立法解释支撑:

全国人大常委会《关于刑法第二百六十六条的解释》明确:

“骗取养老、医疗等社会保险金的行为,以诈骗罪论处。”

司法规则细化:

《关于办理医保骗保刑事案件指导意见》第5条列举8类骗保行为(如挂床住院、串换药品等),均指向诈骗罪规制范围。

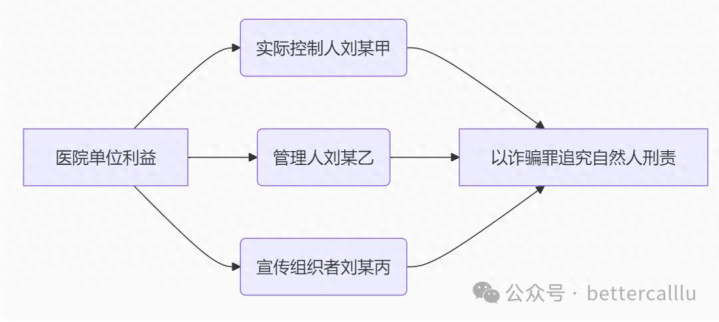

三、单位犯罪困境的破解路径

(一)法律障碍与现实应对

矛盾点

解决方案

诈骗罪未规定单位犯罪

追究组织、策划、实施者自然人刑事责任

违法所得归属单位

追缴全部违法利益并责令退赔

法律依据:

▶ 全国人大常委会《关于刑法第三十条的解释》

▶ 刑法第六十四条涉案财物处理规定

(二)本案责任穿透机制

四、犯罪集团的四大认定标准

本案被认定为犯罪集团的关键在于:

组织严密性

设立开发部、检验科等完整部门

制定防检查预案并组织实战演练

层级稳定性

首要分子(刘某甲等3人)

骨干成员(科室负责人)

执行层(联络员、司机)

行为模式化

标准化造假流程(模板病历/虚假检测)

利益分配机制(持卡人返现规则)

危害持续性

3年持续作案覆盖天津多区域

形成“宣传-收卡-造假-套现”产业链

五、类案处理启示(附法律适用指引)

(一)罪名认定规则

行为特征

应定罪名

法律依据

个人冒用医保卡骗保

诈骗罪

刑法第266条+立法解释

机构利用行政协议骗保

诈骗罪

本案裁判规则

在药品采购合同中虚构交易

合同诈骗罪

刑法第224条

(二)量刑关键点

重点惩处对象:幕后组织者、职业骗保人、犯罪集团首要分子

从重情节:

骗保金额超50万元(数额特别巨大)

造成医疗保障制度停摆等严重后果

涉案财物处理:

“无论违法所得留存于单位或个人账户,均应全额追缴退赔医保基金池”

结语:医保基金安全的刑事防线

本案彰显司法机关 “零容忍”打击骗保的决心,其标杆意义在于:

厘清行政协议骗保的刑法路径

破解“单位不能构成诈骗罪”的实践困局

构建犯罪集团识别模型

为规模化、产业化骗保案件提供认定范本

确立“利益穿透”追责原则

避免实际控制人借单位外壳逃避刑责

警示红线:随着《医疗保障基金使用监督管理条例》实施,任何虚构医疗服务、空刷医保卡的行为,都将面临刑事利剑的制裁。

(本文依据天津高院(2023)津刑终59号判决解析)

股票安全配资,沈阳配资开户,网上炒股加杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。